はじめに

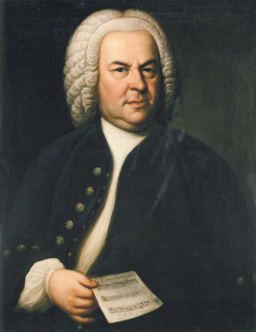

「すべての音楽はバッハに通ずる」と言われ、後世の音楽家に多大な影響を与えました。音楽史に与えた影響力から「音楽の父」と呼ばれています。

私も子どもの頃に格好≪インヴェンションとシンフォニア≫に取り組み、受験期には≪平均律クラヴィーア曲集≫と向き合いました。

特徴

バッハの音楽の特徴は「対位法」という、複数の旋律を独立させながら調和させる技法にあります。

まるで声が会話するように旋律が重なり合い、規則正しい中にも豊かな響きを生み出します。

時代背景

この時代の音楽の位置づけは、ホールで娯楽として楽しむ事もある一方で、礼拝堂や教会で音楽が奏でられることも多いものでした。

バッハ自身も、幼少期は教会でボーイソプラノを聖歌隊で歌い、その後オルガニスト、作曲家として教会に仕えています。

楽器の違い

また、当時の鍵盤楽器も現在とは違いました。ピアノはまだ存在せず、チェンバロやパイプオルガンで演奏されていました。ピアノとチェンバロやパイプオルガンの違いは、ピアノのように音の強弱が出来ない、ダンパーペダル(音を長く響かせる効果)がなかった事が大きな違いです。

このような楽器の性質から、ピアノが存在する以前の曲は、ドラマチックさよりも規則性のある音楽が多く生まれました。

曲に込められたメッセージ

曲のメッセージも「愛や悲しみ」ではなく、「神への畏敬の念」。

そのため私たちが聴く時も、まず祈りの気配を受け取り、心が整うのを感じます。

規則正しく均整の取れた構造と、祈りの精神性が込められているため、バッハの音楽には自然と鎮静効果があります。

おすすめ曲

・G線上のアリア

ヴァイオリンのG線のみで演奏できるため、この名で呼ばれるようになりました。

ゆったりとした流れの中に明るさがあり、夜の静かな時間や心を落ち着けたいときにおすすめです。

・平均律クラヴィーア曲集

24の長調と短調を網羅した、プレリュードとフーガからなるピアノ小曲集です。規則的でありながら複雑に絡まりあう旋律に耳を澄ませると、気持ちが整い、心のチューニングをしているように感じられます。

・無伴奏チェロ組曲第1番

チェロの落ち着いた低音にバッハらしい規則性が加わり、全体を通して明るい曲調が続きます。

朝の清々しい時間に聴くと、1日の始まりを気持ちよくリセットできる音楽です。

まとめ

「音楽の父」と呼ばれるバッハの曲には、厳格さの中に、希望を感じる温かさが息づいています。

日々の中で心が疲れた時、祈りのようなその旋律は静かな支えとなってくれるでしょう。

画像出典:Wikimedia Commons(パブリックドメイン)

コメント