はじめに

モーツァルトが35歳という短い生涯を終え、死後230年以上経過していますが、今も彼の音楽は多くの人に愛され続けています。

また、「モーツァルトは胎教に良い」とも言われており、クラシックファンだけではなく幅広い層に親しまれ、胎教に「生まれる前から」耳にしていた、という人もいるかもしれません。

モーツァルトの音楽の印象

モーツァルトの音楽の印象には、彼の天賦の才能と、天真爛漫さが大きく影響しているように感じます。

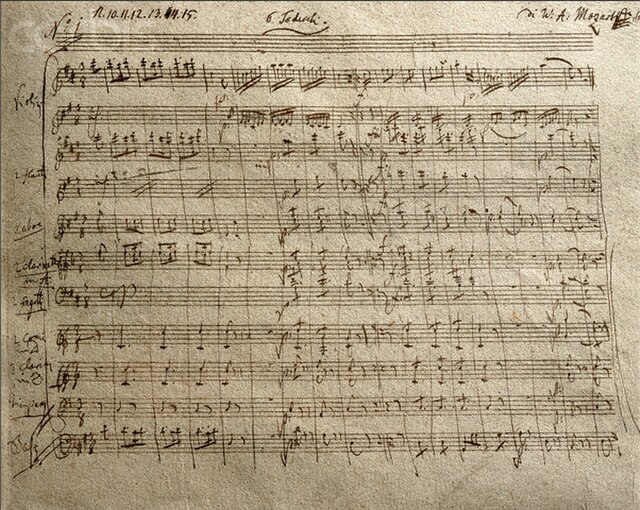

スケールが大きくて開放的。彼は作曲の時にオーケストラの音が全部同時に鳴っていたという逸話もあり、一音一音を絞り出すように生み出したような苦しみが感じられません。

また、生涯を通して衝動的で子どもの様だった性格が、彼の音楽の明るさ、ポジティブ感につながっているように感じます。

だからといって、モーツァルトの音楽は、決し軽いものではありません。オーケストラ、室内楽、鍵盤楽器(当時はチェンバロ、ピアノフォルテ、クラヴィコードの3種類でした)など、それぞれの特色を深く理解し、すべてのジャンルで天賦の才能のきらめきが感じられます。

彼の音楽の魅力は、耳に残るメロディーライン。

迷いがなく流れるようなメロディーラインは、聴いていて心地よく、1度聴くと忘れないくらい印象に残ります。

曲名は知らなくても、聴くと「それ知ってる」という曲がたくさんあります。

モーツァルトの時代背景と鍵盤楽器

モーツァルトの時代は、音楽家は宮廷や教会に仕えるのが一般的だった時代から、市民相手に興行するように変化してきた過渡期でした。

モーツァルト自身も、宮廷音楽家から25歳で独立して、フリーの音楽家として活躍しています。

モーツァルトの時代は、まだ現在の形のピアノが存在していませんでした。

モーツァルトが生きた18世紀後半は、鍵盤楽器の移行期でもありました。チェンバロから、ピアノフォルテ、クラヴィコードへと移行していきます。

・チェンバロ:ギターや琴に似た音。打鍵で強弱が出来ない

・ピアノフォルテ:現在のピアノの原型。指のタッチで強弱をつける。

・クラヴィコード:テーブルの上に置いて弾ける小型の楽器。音が小さめ。

モーツァルトのピアノソナタは「クラヴィーアソナタ」と表記されていますが、これはピアノフォルテを使用して作曲されたものです。

ピアノ曲に関しては、楽器が違うため、この時代の楽器の特徴を生かした作曲となっています。

幅広い音楽ジャンル

ショパンは「ピアノの詩人」、シューベルトは「歌曲の王」と、作曲家には特に功績を遺したジャンルというものがある事が多いですが、モーツァルトは、

・オペラ

・教会音楽

・歌曲

・交響曲

・協奏曲

・室内楽

・ピアノ曲

そのすべてのジャンルで、後世に残る傑作を遺しています。

まとめ

多彩なジャンルに傑作を遺したモーツァルト。その音楽の神髄を知るには、実際に聴いてこそ感じられるもの。

次回は、その世界を堪能できるおすすめの曲をご紹介します。

本記事で使用している画像は、Wikimedia Commons より引用しました。

チェンバロ:© Mike Peel / Wikimedia Commons / CC BY-SA 4.0

クラヴィコード:© Morn the Gorn / Wikimedia Commons / CC BY-SA 3.0

フォルテピアノ:© Paul McNulty and Viviana Sofronitzki / Wikimedia Commons / CC BY-SA 3.0

コメント