はじめに

ベートーヴェンの音楽は、激情とドラマに満ち、聴く人の心を叩きつけるように揺さぶります。

彼は曲だけでなく人生そのものが、激しい感受性と障害に向き合い続けた苦悩の人でした。

幼少時代~青年期:厳格な父のもとで育つ

宮廷歌手のヨハンのもとに生まれたベートーヴェン。父は息子の中の音楽的才能を感じ、第2のモーツァルトにしよう、と厳しい音楽のスパルタ教育を行いました。

父はアルコールにおぼれて働けなくなり、モーツァルトの父レオポルドのような存在にはなれなかったようです。

幸いにも他の指導者に恵まれ、音楽的才能は開花していきます。

徐々に失われる聴力:作曲家としての試練

ピアニストとして音楽家としてのキャリアをスタートさせ、20代からピアノ協奏曲、交響曲、ピアノソナタと、情熱的で重厚感のある作品を次々と生み出しました。

そんな中、20代の後半から、難聴の症状が現れます。

この症状は時間と共に悪化していき、40代以降はほぼ聴こえなくなっていたようです。

音のない世界での作曲活動:内面の音に耳を澄ませる

耳が聴こえなくなっていく事への絶望と孤独。

しかし、ベートーヴェンの作曲活動にとっては、ハンデどころか、逆に精神を高みに導いたのではと感じます。

聴力が失われてから書かれたであろう後期のピアノソナタ、交響曲害9番。

若き日の情熱と激情の曲から、内省、祈りへと音楽性を昇華させていきます。

作曲スタイル:1音1音と真摯に向き合う

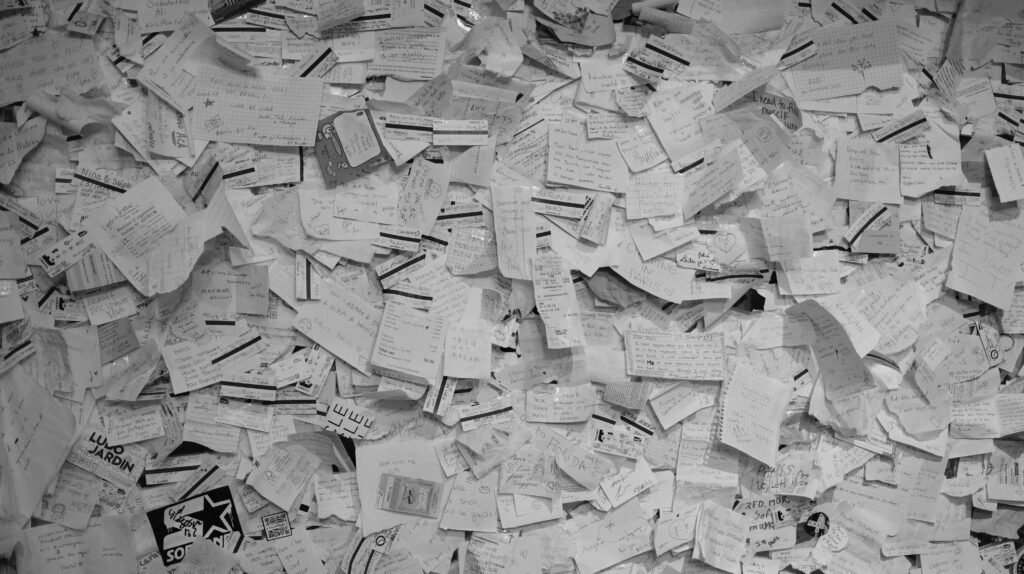

ベートーヴェンの作曲スタイルは、アイディアをスケッチ帳に書き留め、楽譜上で同じフレーズを何度も推敲を重ねて完成させる、インスピレーション型ではなく、愚直に音に向き合う努力型の作曲家であったようです。

交響曲第9番に至っては、構想30年、作曲に9年かかったと言われています。

聴こえない中での作曲方法

人は五感の何かを失うと、他の何かで補うことがあります。

ベートーヴェンは、頭の中で音楽のイメージを具体的に捉えたり、楽譜を目で見ると音がイメージできる能力が高かったようです。

また、ピアノの弦や木製の部分に直接耳や頭をつけ、補聴器で使われる骨伝導のしくみを利用して音を聴いていたようです。

気難しく激しい性格

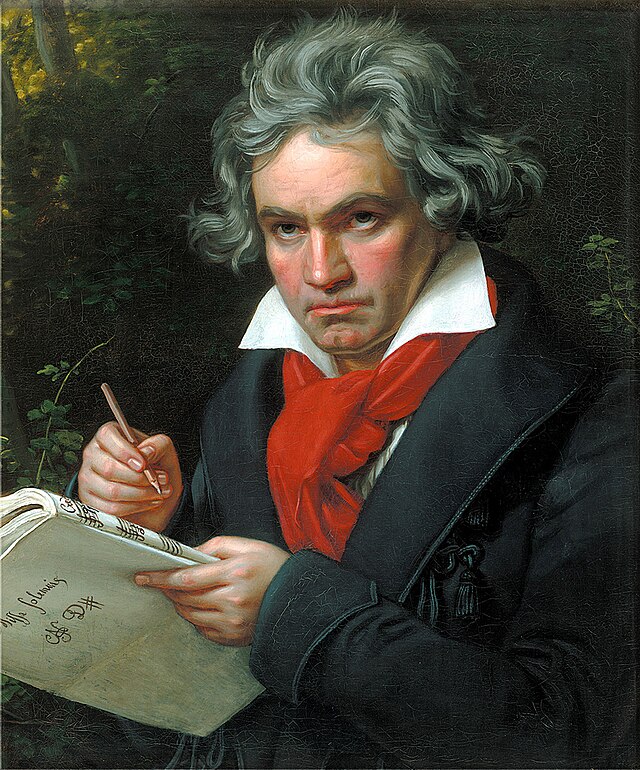

彼の自画像を見たことがある人は、ベートーヴェンは気難しい顔をした印象があるかと思います。

実際の彼も、情熱的で短気で気難しい性格であったようです。

音楽に関しては情熱的だった半面、私生活は外見も整えず、部屋は散らかり放題の無頓着だったようです。身長も高くなく、女性にもてずに生涯独身であったようです。

最期と遺された作品

ベートーヴェンは58歳で亡くなりました。病床の時も作曲活動を行っていて、交響曲第10番を執筆中でした。

葬儀には2万人もの人々が参列したとの事から、気難しいながらも周囲に愛された生涯だったのでは?と感じます。

まとめ

聴覚が徐々に失われていきながらも、音楽に身を捧げ、1音1音を削るように生み出していったベートーヴェン。彼の遺した作品は、今もなお多くの人に感動を与え続けています。

次回は、彼の作品についてさらに掘り下げていきます。

画像出典:Wikimedia Commons(Public Domain)

コメント